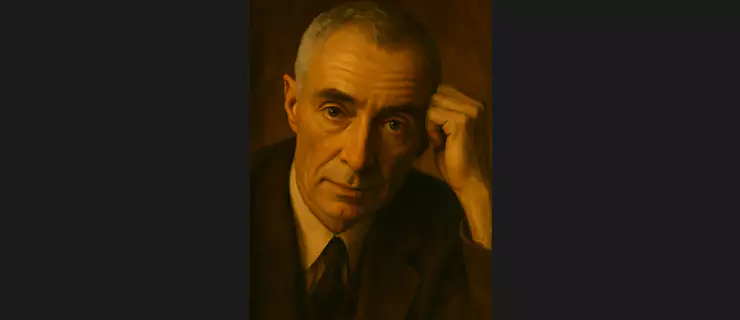

줄리어스 로버트 오펜하이머

줄리어스 로버트 오펜하이머 (J. Robert Oppenheimer)

이론물리학자 · 맨해튼 프로젝트 총책임자 · ‘원자폭탄의 아버지’

기본 정보

- 이름

- 줄리어스 로버트 오펜하이머 (Julius Robert Oppenheimer)

- 출생

- , 미국 뉴욕

- 사망

- , 미국 뉴저지 프린스턴

- 국적

- 미국

- 직업

- 이론물리학자, 교수

- 전공

- 양자역학, 핵물리학, 천체물리학

- 학력

- 하버드 대학교, 케임브리지 대학교, 괴팅겐 대학교

- 배우자

- 캐서린 오펜하이머 (Katherine Oppenheimer)

- 자녀

- 피터 오펜하이머, 토니 오펜하이머

- 수상

- 엔리코 페르미상 (1963)

대표 연구 및 업적

- 오펜하이머–볼코프 한계 제안

- 중성자별 및 블랙홀 이론 연구

- 양자장론 발전에 기여

- 맨해튼 프로젝트 총책임자

- 트리니티 실험 성공 (1945)

- 미국 원자력위원회 자문위원장 역임

논란과 몰락

오펜하이머는 수소폭탄 개발에 반대하며 과학의 윤리를 강조했지만, 냉전의 정치적 분위기 속에서 ‘공산주의자’로 몰려 1954년 보안 인가를 박탈당했다. 이후 2022년 미국 정부는 그에 대한 결정을 공식적으로 철회하며 명예를 회복시켰다.

문화적 영향 및 평가

- 별칭: “원자폭탄의 아버지”

- 명언:

Now I am become Death, the destroyer of worlds.

- 대중문화: 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 오펜하이머 (2023)

- 철학적 유산: 과학의 윤리적 책임을 논하는 대표적 인물로 재조명됨

연표 (Timeline)

- 1904 — 뉴욕에서 출생

- 1925 — 하버드 대학 졸업

- 1943 — 로스앨러모스 연구소 초대 소장 부임

- 1945 — 트리니티 실험 성공

- 1954 — 보안 인가 박탈

- 1963 — 엔리코 페르미상 수상

- 1967 — 프린스턴에서 사망

- 2022 — 명예 복권

1945년 7월 16일, 새벽 5시 29분 45초.

뉴멕시코 사막의 모래 위에서 태양이 두 번 떴다.

첫 번째는 신의 창조였다면, 두 번째는 인간의 창조였다.

그날, 인류는 세상의 중심을 스스로 다시 그었다.

그리고 그 중심에는 한 남자가 있었다.

줄리어스 로버트 오펜하이머.

그는 물리학자였고, 동시에 철학자였다.

시를 읽고, 산스크리트를 공부하며, 인간이 이해할 수 있는 신의 언어를 찾고자 했던 사람.

그러나 그가 끝내 완성한 것은 신의 언어가 아니라, 신의 침묵이었다.

천재의 탄생, 그리고 불안의 씨앗

1904년 뉴욕에서 태어난 오펜하이머는 부유한 유대계 가정의 아들이었다.

그의 천재성은 어린 시절부터 명백했다.

하버드에서 화학과 물리학을 동시에 공부했고, 케임브리지와 괴팅겐에서 양자역학의 황금기를 함께했다.

그는 이론을 계산으로 증명하기보다, 사유로 체화하는 방식의 학자였다.

‘물리학은 언어이자 시’ — 그에게 과학은 숫자의 세계가 아니라 의미의 세계였다.

하지만 그 안에는 언제나 불안이 있었다.

이성이 세계를 완벽히 설명할 수 있다고 믿으면서도,

그 믿음이 무너지는 순간을 누구보다 잘 알고 있었다.

맨해튼 프로젝트 — 인간이 신의 자리에 오른 밤

1942년, 미국 정부는 비밀리에 ‘맨해튼 프로젝트’를 시작했다.

핵분열의 원리를 이용해 전례 없는 무기를 만드는 계획이었다.

그 중심에 오펜하이머가 있었다.

로스앨러모스 국립연구소의 책임자로 임명된 그는 수백 명의 과학자를 이끌었다.

그들에게 주어진 임무는 단 하나였다.

“가능하다면, 해야 한다.”

수학자와 물리학자들은 사막의 바람 속에서 매일 밤 계산을 반복했다.

그들은 문제를 풀고 있었지만, 그 문제의 답은 세계의 형태를 바꾸는 것이었다.

그리고 그날 새벽,

폭발의 불덩이가 하늘을 찢었을 때,

오펜하이머는 속삭였다.

“이제 나는 죽음이요, 세상의 파괴자가 되었다.”

그의 머릿속에 떠오른 것은 힌두교 경전 《바가바드 기타》의 구절이었다.

그 순간, 인간은 창조의 주체가 아니라 심판의 대행자가 되었다.

승리 이후의 침묵

히로시마와 나가사키.

두 개의 도시가 사라진 뒤, 세계는 오펜하이머를 ‘전쟁을 끝낸 영웅’이라 불렀다.

그러나 그는 그 이름을 받아들이지 못했다.

그의 눈에는 불타는 도시가, 그의 귀에는 사라진 목소리가 들렸다.

그해 가을, 프린스턴에서 열린 강연에서 그는 말했다.

“물리학자들은 죄를 알게 되었다.”

그 짧은 문장은 과학의 시대를 여는 동시에, 인간의 불안을 다시 불러냈다.

냉전의 그림자 속에서 그는 점차 고립되었다.

1954년, 미국 원자력위원회 청문회에서 그는 ‘공산주의 동조자’로 몰렸다.

그는 핵무기 확산을 반대했지만, 그 목소리는 정치의 벽을 넘지 못했다.

한때 신의 불을 다뤘던 사람은, 이제 자신의 그림자 속으로 사라졌다.

빛은 사라지지 않는다

그는 말년을 프린스턴 고등연구소에서 보냈다.

물리학보다 철학과 시, 그리고 인간의 운명을 이야기하며 지냈다.

그의 대화는 언제나 지적 긴장감으로 가득했고,

그에게 과학은 여전히 계산이 아니라 사유였다.

그의 말년을 관통한 것은 하나의 확신이었다.

지식은 축복이 아니라, 선택의 문제라는 것.

인간이 알고자 하는 욕망은 결국 책임으로 귀결되며,

그 책임을 외면한 지식은 언제나 파괴로 이어진다는 자각이었다.

그는 그것을 직접 말로 남기지 않아도,

그의 생애와 침묵이 그 자체로 그렇게 말하고 있었다.

1967년, 오펜하이머는 병상에서 조용히 눈을 감았다.

사람들은 그를 ‘원자폭탄의 아버지’라 불렀다.

하지만 그 이름 속에는 모순이 있었다.

그는 결코 아버지가 아니었다.

그는 인류가 불을 손에 쥐었을 때, 가장 먼저 화상을 입은 인간이었다.

오펜하이머 이후의 오펜하이머

그의 삶은 오늘의 시대를 다시 비춘다.

인공지능, 유전자 조작, 기후공학 —

우리는 다시 신의 영역에 손을 뻗고 있다.

그러나 오펜하이머의 그림자는 묻는다.

“우리는 무엇을 만들 수 있는가?”가 아니라,

“우리는 무엇을 만들어야만 하는가?”

그의 불안은 여전히 우리 곁에 있다.

그는 실패한 신이 아니라,

인간의 가능성과 한계를 동시에 목격한 증인이었다.

그리고 어쩌면 그 불안이야말로,

우리가 진짜 인간임을 증명하는 마지막 감각일지도 모른다.

더 보기

“신의 영역을 넘본 인간, 그 기원을 추적하다. 오펜하이머의 그림자를 비추는 프로메테우스 신화.”

“역사와 드라마가 맞부딪친 순간, 놀란의 카메라는 어디를 향했는가. 영화 〈오펜하이머〉로 들어가 본다.”

Philosophy & Thought

Literature & Classics

History & Society

Artist Profiles

Designer Toys

Cultural Events