추사 김정희 도망시 핵심 정리

작품 정보

- 작품명: 도망(悼亡) – 죽은 이를 슬퍼함

- 작가: 추사 김정희(1786–1856)

- 출전: 『완당전집(阮堂全集)』 권10

- 성격: 아내 예안 이씨의 죽음을 애도한 만사(輓詞) 성격의 한시

- 평가: 조선 후기 개인적 애도의 정서를 극한까지 밀어붙인 도망시의 백미

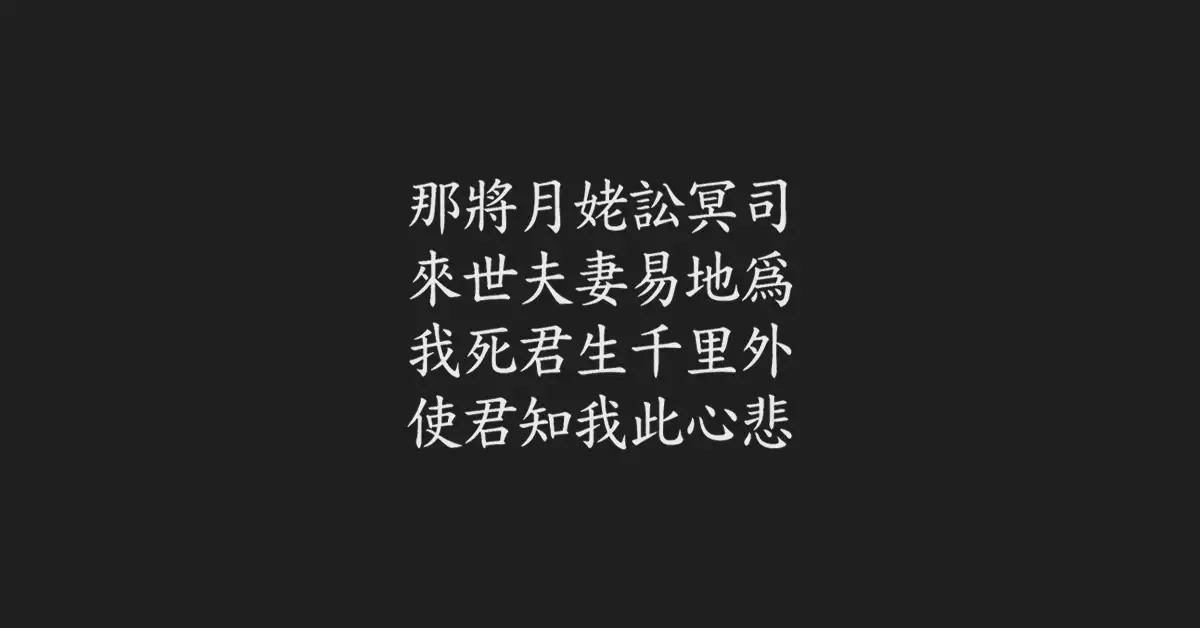

시 원문

那將月姥訟冥司

來世夫妻易地爲

我死君生千里外

使君知我此心悲

직역

어찌 월하노인을 시켜 저승의 재판관에게 하소연하여,

다음 세상에서는 부부의 처지를 바꾸어 태어나게 하여,

내가 죽고 그대는 천 리 밖에서 살아 있도록 해서,

이 마음, 이 슬픔을 그대가 알게 할 수 있다면 좋으련만.

해석의 핵심

이 시의 비극성은 단순한 상실에 있지 않다. 핵심은 시간의 어긋남과 역할의 전도다.

- 살아 있는 자는 너무 멀리 있고

- 죽은 자는 아무 말도 할 수 없으며

- 사랑한 사람은 끝내 상대의 고통을 모른 채 떠났다는 자각

그래서 추사는 윤회라는 상상 장치를 불러온다. 다음 생에서조차 함께 살겠다는 다짐이 아니라, 고통의 위치를 교환하고 싶다는 소망. 이 지점에서 이 시는 미화된 애도가 아니라, 거의 잔혹할 정도로 정직한 슬픔이 된다.

왜 이 시가 특별한가

① ‘월하노인’의 전복적 사용

보통 월하노인은 인연을 맺어주는 존재다. 그러나 여기서는 인연을 다시 재판해 달라고 고발당하는 존재가 된다. 사랑의 신이 아닌, 운명의 공범자로 호출된다.

② 유교적 절제의 붕괴

조선 후기 사대부 한시에서는 보기 드문 표현들이 등장한다.

- 저승 재판

- 윤회의 교환

- “내가 죽고 네가 살아서 겪어보라”는 직설

이는 추사가 학자이기 이전에, 한 인간으로 무너진 순간을 보여준다.

③ 유배 서사와의 겹침

- 제주 유배라는 극단적 고립

- 생활은 아내에게 의존했고

- 병과 결핍은 그녀를 통해 완충되었으며

- 죽음은 가장 먼 거리에서 통보되었다

이 시는 그래서 애도시이자, 유배의 잔혹함을 증명하는 문서이기도 하다.

추사 김정희의 「도망(悼亡)」

슬픔은 왜 저승까지 가는가

那將月姥訟冥司

來世夫妻易地爲

我死君生千里外

使君知我此心悲

이 네 줄은 단정하지 않다. 오히려 조급하고, 불공정하며, 약간은 잔인하다. 추사는 월하노인을 불러낸다. 인연을 묶는 신을, 저승의 재판장으로 끌고 간다. 사랑을 축복하던 존재를 고발자로 세우는 순간, 이 시는 이미 통상의 애도시가 아니다.

보통의 도망시는 “잘 가라” 혹은 “남은 자의 몫을 살겠다”는 말로 끝난다. 그러나 여기에는 작별의 미덕이 없다. 대신 이런 상상이 등장한다. 다음 생에서는 우리가 처지를 바꿔 태어나면 좋겠다. 내가 죽고, 당신이 살아서, 이 먼 거리와 이 고통을 겪어보면 좋겠다고.

이 상상은 잔혹한가. 그렇다. 그러나 동시에 정직하다. 슬픔이란 종종, 상대에게 이 고통을 이해시키고 싶다는 욕망으로 변질된다. 사랑이 깊을수록 그 욕망은 더 노골적이 된다. 추사는 그것을 숨기지 않는다. 이 시가 유난히 현대적으로 읽히는 이유다.

너무 늦게 도착한 편지

이 시의 배경을 알면, 문장은 더 무거워진다. 1842년 겨울, 제주 유배 중이던 추사는 아내의 병세를 걱정하는 편지를 쓴다. 민어를 부드러운 것으로 골라 보내달라고, 겨자와 어란도 구해달라고 적는다. 몸은 망가져 있었고, 생활은 아내에게 의존하고 있었다.

그러나 그 편지가 출발하기도 전에, 아내는 이미 세상을 떠났다. 부음을 들은 것은 한 달 뒤였다. 시간은 항상 이런 식으로 잔인하다. 사랑이 가장 절실할 때, 소식은 가장 늦게 도착한다.

그래서 이 시에는 ‘함께하지 못했다’는 죄책감이 전면에 깔려 있다. 임종을 지키지 못한 남편, 병든 아내를 먼 곳에 두고 살아남은 사람. “내가 죽고 당신이 살았다면”이라는 문장은 단순한 비탄이 아니라, 자기 처벌에 가깝다.

유교적 절제의 붕괴 지점

추사 김정희는 조선 후기의 대표적인 학자다. 문장은 절제되어야 했고, 감정은 정제되어야 했다. 그러나 「도망」에서는 그 규율이 무너진다. 저승 재판, 윤회, 역할 교환. 이 모든 것은 사대부의 정제된 언어 바깥에 있다.

중요한 점은, 이것이 문학적 장치가 아니라는 사실이다. 이 시는 사유의 결과가 아니라 감정의 폭주가 남긴 흔적에 가깝다. 그래서 이 작품은 아름답다기보다, 아프다. 읽는 이는 위로받기보다, 끌려 들어간다.

왜 지금도 이 시를 읽는가

현대의 독자에게 이 시가 남기는 질문은 명확하다. 사랑하는 사람의 고통을 우리는 얼마나 이해할 수 있는가. 그리고 이해하지 못했다는 사실을, 남은 자는 어떻게 견뎌야 하는가.

추사는 답을 주지 않는다. 대신, 가장 잔인한 가정을 던진다. “네가 내 자리에 있었다면 알았을까?” 이 질문은 윤회를 빌려 왔지만, 실은 지금 여기의 인간관계에도 그대로 적용된다.

그래서 이 시는 오래 남는다. 애도의 언어라기보다, 사랑이 끝난 뒤에도 계속되는 대화의 실패를 기록한 문장이기 때문이다.

더 보기

Philosophy & Thought

Literature & Classics

History & Society

Economic Thought & Commentary

Artist Profiles

Designer Toys

Cultural Events