뉴욕 발레단의 화려한 무대 뒤에는, 박수 소리조차 닿지 않는 어둠이 숨어 있었다.

그 어둠 속에서 춤추는 것은 발끝의 곡선이 아니라, 인간의 욕망과 불안이었다.

아로노프스키의 《블랙 스완》은 차이콥스키의 《백조의 호수》를 빌려와 무대 위에서 벌어지는 이중의 춤을 드러낸다.

하얀 날개와 검은 날개, 백조와 흑조—그 경계가 허물어지는 순간, 인물들의 심리 속에 잠들어 있던 또 다른 그림자가 모습을 드러낸다.

영화 블랙 스완 정보

- 영제: Black Swan

- 장르: 스릴러, 드라마

- 감독: 대런 아로노프스키

- 원안: 안드레스 하인즈

- 개봉: 2011년 2월 24일

- 재개봉: 2019년 12월 5일

- 평점: IMDb 8/10, Rotten Tomatoes 85%, Naver 9.10

- 러닝타임: 1시간 48분

- 채널: Disney Plus, wavve, coupang play, U+모바일tv

영화 평점 기준이 궁금하다면?

장르에 대한 궁금증은?

블랙 스완 등장인물

니나 세이어스 (나탈리 포트만)

그녀의 방에는 발레 슈즈 냄새가 가득 배어 있었다. 순백의 슈즈는 그녀의 발에 꼭 맞았지만, 동시에 족쇄처럼 느껴지기도 했다. 누구보다 완벽을 갈망했고, 그 갈망은 그녀를 무대 위로 끌어올리는 동시에, 무대 밖에서 천천히 파괴해갔다. 백조와 흑조—순결과 관능. 두 얼굴을 동시에 가지려는 욕망은 이미 그녀의 심장을 잠식하고 있었다.

토마스 르로이 (뱅상 카셀)

그의 시선은 언제나 무대 뒤의 어둠을 뚫고 있었다. 예술 감독이라는 이름 뒤에 숨은 것은, 무용수들의 영혼을 시험하는 집요한 조련사였다. 니나의 가능성을 누구보다 먼저 알아본 것도 그였지만, 동시에 그녀의 균열을 가장 깊이 파고든 이도 그였다. 칭찬과 압박, 유혹과 명령. 그의 말은 언제나 칼날이었다.

릴리 (밀라 쿠니스)

밤의 공기처럼 자유롭고 위험한 여자. 웃음 속에는 거리낌이 없었고, 몸짓에는 두려움이 없었다. 니나에게는 끝내 닿을 수 없는 그림자 같았고, 또 한편으로는 피할 수 없는 거울 같았다. 그녀가 경쟁자인지, 환영인지, 아니면 니나 자신이 만든 분신인지는, 아무도 알 수 없었다.

에리카 세이어스 (바바라 허쉬)

집 안에는 언제나 발레의 흔적이 가득했다. 낡은 사진, 흘러내린 케이크, 그리고 딸의 몸짓을 단 한 순간도 놓치지 않는 눈빛. 전직 발레리나였던 그녀는 사랑이라는 이름으로 감시했고, 헌신이라는 이름으로 구속했다. 니나는 그 속에서 질식하면서도, 동시에 벗어나지 못했다.

베스 맥킨타이어 (위노나 라이더)

무대 위의 별에서 무대 밖의 잔상으로 밀려난 여자. 그녀의 미소에는 쓸쓸함이 배어 있었고, 그녀의 퇴장은 니나에게 미래의 거울이 되었다. 모든 영광은 잠시뿐이라는 진실을, 가장 잔인한 방식으로 보여주는 존재였다.

블랙 스완 줄거리

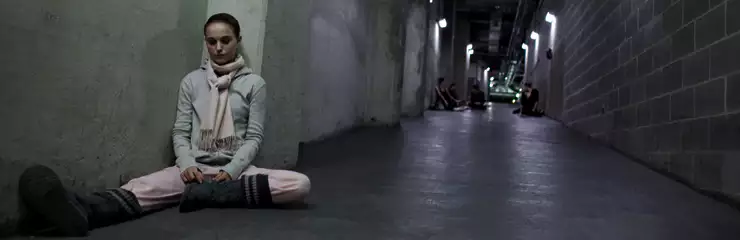

새벽이었다. 뉴욕의 겨울 하늘은 아직 제대로 깨어나지 못한 얼굴을 하고 있었다. 희미하게 번져 있는 푸른빛 아래, 니나 세이어스는 창가에 앉아 몸을 풀고 있었다. 발끝에서 무릎, 고관절까지 이어지는 선은 한 치의 흔들림도 없었다. 마치 잘 계산된 방정식처럼, 그녀의 몸은 오로지 정밀함으로만 유지되고 있었다. 흐트러짐이란 그녀의 세계에서는 처음부터 허락되지 않았다.

거실에서는 다림질하는 소리가 들려왔다. 그 소리는 집 안 가득한 침묵을 단정하게 가르는 동시에, 니나의 움직임에 그림자처럼 따라붙었다. 전직 발레리나였던 어머니의 시선은 언제나 딸의 몸 위에 있었다. 한 조각의 자유조차 허용하지 않는, 완벽을 위한 감시였다. 니나는 그것을 감옥처럼 느끼면서도, 동시에 그 감옥에 스스로 몸을 가두고 있었다.

며칠 뒤, 발레단에 오디션 공지가 붙었다. 차이콥스키의 《백조의 호수》. 새로운 시즌의 주역은 백조와 흑조, 곧 순수와 유혹이라는 두 얼굴을 동시에 표현해야 하는 자리였다. 예술감독 토마스가 그녀를 바라보며 말했을 때, 니나는 눈을 피할 수밖에 없었다.

“화이트 스완은 네가 할 수 있어. 하지만 블랙 스완은…?”

그 한마디가 그녀의 가슴 속에 낯선 울림을 남겼다. 흑조는 니나에게 있어 그림자 같은 존재였다. 존재하지만 손에 닿지 않는 것. 그러나 그림자는 언젠가 주인의 발목을 붙잡기 마련이었다.

신입 무용수 릴리의 등장은 작은 금이 되어 니나의 삶에 스며들었다. 자유분방한 웃음, 거리낌 없는 몸짓, 두려움 없는 눈빛. 니나는 그녀를 미워했다. 동시에 닮고 싶었다. 그 모순된 감정은 매일같이 니나의 내면을 갉아먹었다. 술과 클럽, 금기된 세계가 그녀 앞에 열렸을 때, 니나는 어느새 스스로 걸음을 옮기고 있었다.

그리고 밤마다 찾아오는 환영. 거울 속의 또 다른 자신, 등에 돋아나는 검은 날개. 현실과 환각은 서서히 경계를 잃어갔다. 어머니의 간섭이 강해질수록, 공연 날짜가 가까워질수록, 블랙 스완은 니나의 몸 속에서 날개를 펼쳐가고 있었다.

블랙 스완 결말

공연 당일. 릴리가 자신의 배역을 빼앗으려 한다는 망상이 절정에 이른 순간, 니나는 대기실에서 그녀를 찔렀다. 피가 번졌다. 그러나 정작 그녀의 가슴 속에는 아무 감정도 일지 않았다. 공포도, 죄책감도, 심지어 놀라움조차도 없었다. 마치 오래 전부터 예정되어 있던 수순을 따랐을 뿐인 듯, 그녀는 조용히 무대 위로 걸어나갔다.

검은 깃털이 몸 위로 피어오르는 듯한 환각 속에서, 니나는 흑조가 되어 날았다. 관객은 숨을 죽였고, 음악은 그녀의 마지막 도약을 떠받쳤다.

막이 내린 후, 대기실에서 마주친 릴리는 멀쩡했다. 피 한 방울 묻어 있지 않은 얼굴로, 니나를 향해 웃고 있었다. 그 순간 니나는 깨달았다. 찌른 것은 릴리가 아니라 자기 자신이었다는 것을. 배를 타고 흘러내리는 피가, 한 생의 끝을 무심히 그은 붉은 종지부 같았다.

무대는 다시 올랐다. 이번엔 오데트였다. 절망 속에서 마지막 춤을 추며, 니나는 모든 것을 태워버리듯 몸을 던졌다. 무대 위, 하얀 조명 아래에서 그녀는 서서히 떨어졌다.

커튼콜. 쏟아지는 박수와 환호. 동료들이 그녀를 붙잡고 말했다.

“정말 완벽했어.”

니나는 미소 지었다. 그리고 마지막으로 속삭였다.

“나는… 완벽했어.”

그 순간의 미소가 백조의 것이었는지, 흑조의 것이었는지, 아니면 그 둘 모두였는지는 아무도 알지 못했다.

니나가 몰입한 그 작품, 백조의 호수는 어떤 이야기였을까?

블랙 스완 해석 포인트 5가지

“완벽해지고 싶었어요”

대런 아로노프스키의 《블랙 스완》은 단순히 발레 무대를 배경으로 한 심리극이 아니다. 그것은 고전 발레극 《백조의 호수》의 서사 구조와 한 여성의 내면 붕괴를 병치시키며, 예술적 완벽주의가 어떻게 자기 해체의 비극으로 귀결되는지를 보여준다. 한 편의 발레가 완성되는 과정에서, 한 인간의 삶은 파국으로 내몰린다.

백조와 흑조 ― 두 자아의 충돌

니나는 주연으로 발탁되며, 순수한 백조와 유혹적인 흑조라는 두 상반된 존재를 동시에 구현해야 한다. 그러나 이중의 역은 단순한 무대 연기가 아니다. 그것은 곧 니나 자신 속의 분열 ― 순결과 욕망, 순종과 파괴, ‘착한 딸’과 ‘해방된 여성’의 갈등을 은유한다. 《블랙스완》은 예술적 요구와 개인적 정체성이 충돌하는 순간, 주체가 얼마나 쉽게 무너질 수 있는지를 극명하게 드러낸다.

억압된 여성성과 모성의 그림자

니나가 그렇게도 ‘갇혀 있는’ 이유는 어머니의 통제에 있다. 유년기의 흔적을 지닌 방, 옷을 직접 갈아입혀주는 모성, 사생활조차 허락되지 않는 일상. 이 모든 장치는 니나가 성인 여성으로 성숙할 기회를 박탈당한 채, 순수함이라는 가면 속에 고립되어 있음을 보여준다. 백조로서의 무대는 그녀에게 익숙했지만, 흑조가 요구하는 자유와 성적 해방은 그녀에게 낯설고 위험한 세계였다.

릴리 ― 욕망의 화신, 그림자의 자아

릴리는 니나의 라이벌이자 친구로 등장하지만, 동시에 그녀의 욕망이 투사된 환영이기도 하다. 자유롭고 충동적인 릴리는 흑조의 화신처럼 움직이며, 니나에게 두려움과 매혹을 동시에 안긴다. 중요한 것은 릴리와의 섹슈얼한 장면이 환상으로 제시된다는 점이다. 니나는 릴리를 통해 억눌린 욕망을 해방시키고, 결국 자기 안의 흑조로 이입한다. 릴리는 외부의 인물이면서 동시에 내면의 분열된 자아, 욕망의 그림자다.

완벽주의의 파국 ― 몸과 정신의 해체

니나의 완벽주의는 점차 신체적 파열로 형상화된다. 피부가 갈라지고, 깃털이 돋아나며, 눈이 붉게 충혈되는 환영은 단순한 정신착란이 아니다. 그것은 완벽한 흑조가 되기 위해, 현실의 자아를 제거하려는 무의식적 충동이다. 무대 위의 변신은 곧 현실의 자기 파괴와 동의어가 된다. 그녀가 진정한 흑조가 되기 위해서는, 인간 니나를 죽여야만 했던 것이다.

“완벽했어요” ― 완성의 대가, 소멸

결말의 공연에서 니나는 완벽한 흑조로 군림한다. 그녀의 연기는 관객을 압도하며, 스스로도 도취된다. 그러나 그 순간 그녀는 자기 몸을 찔러 피 흘린 채, 마지막 숨결로 이렇게 말한다. “I was perfect.” 이 선언은 절정과 동시에 비극이다. 완벽은 달성되었지만, 그것은 곧 자기 존재의 소멸 위에서 가능했다. 예술적 완성은 인간적 붕괴와 맞바꾼 것이다.

상징의 언어

《블랙스완》의 주요 기호들은 모두 이 파국을 지시한다.

- 발레는 통제와 억압, 완벽주의의 무대

- 어머니는 성숙을 방해하는 억압적 모성

- 릴리는 욕망과 해방, 분열된 자아의 그림자

- 거울은 동일화와 붕괴, 현실과 환상의 경계 파괴

- 흑조는 욕망의 실현이자, 죽음을 통한 완성

결론 ― 해방이 아닌 해체의 서사

니나가 도달한 ‘완벽’은 그녀 자신의 욕망이라기보다, 타인과 사회가 강요한 기준이었다. 그녀는 그것을 달성했지만, 그 완성은 자기를 소멸시키는 방식으로 이루어졌다. 《블랙스완》은 한 여성의 욕망이 깨어나는 과정이자, 동시에 완벽주의와 억압이 만들어낸 자가붕괴의 서사다. 예술은 완벽했으나, 인간은 무너졌다. 바로 그 아이러니가 이 영화의 가장 서늘하고 잔혹한 진실이다.

Movie

Actor

Character Analysis

Inspired by Real Life Events

Film Analysis